|

Cette traduction

a bénéficié

du soutien de

|

|

LA BOÎTE DE MONSIEUR WALLABY

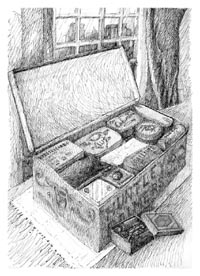

Deux ans ont passé maintenant depuis que je suis entré en possession de la boîte. Ce n'est qu'une vieille boîte à biscuits en métal, rouge, de la marque Huntlers & Palmers, de la taille d'un carton à chaussures, un peu dévernie, mais agréable avec ses beaux caractères désuets. Au début, je l'ouvrais souvent ; je la posais devant moi, le soir, sur mon bureau, sous la lumière puissante de ma lampe, je soulevais délicatement le couvercle et je restais là à contempler le mystère de toutes ces petites boîtes, en métal elles aussi, soigneusement rangées à l'intérieur. Deux ans ont passé maintenant depuis que je suis entré en possession de la boîte. Ce n'est qu'une vieille boîte à biscuits en métal, rouge, de la marque Huntlers & Palmers, de la taille d'un carton à chaussures, un peu dévernie, mais agréable avec ses beaux caractères désuets. Au début, je l'ouvrais souvent ; je la posais devant moi, le soir, sur mon bureau, sous la lumière puissante de ma lampe, je soulevais délicatement le couvercle et je restais là à contempler le mystère de toutes ces petites boîtes, en métal elles aussi, soigneusement rangées à l'intérieur.

C'est la boîte de monsieur Wallaby ; la boîte que j'ai héritée de lui il y a environ deux ans. Bien sûr, ce n'est pas la seule chose que je reçus, il me légua aussi, de façon inattendue, une douzaine de précieuses monnaies d'or anciennes, dont une magnifique darique d'une frappe très nette et trois pièces d'or de Constantin le Grand. De toute façon, je n'avais pas besoin d'argent puisque mes affaires vont plutôt bien, mais la boîte, j'avoue que ça m'a surpris !

Je la garde à présent derrière mon bureau, dans mon dos, à un endroit non visible mais d'un accès facile.

Maintenant, je ne l'ouvre plus que dans les moments difficiles, ma femme Elisabetta le sait bien, quand elle me voit, tard le soir, devant la boîte étaler le contenu des différents petits tubes, étuis et coffrets. Elle sait que quelque chose me préoccupe, mais elle sourit et elle va se coucher, elle sait que lire dans le contenu des petites boîtes me fait du bien.

Je fis la connaissance de monsieur Wallaby il y a environ vingt ans. Il entra un soir dans notre restaurant "Lombardo", c'est notre nom de famille, dans Hereford Road, et vint dîner deux fois la même semaine. Il faut croire que notre cuisine italienne et internationale, authentique et raffinée, lui plut et après le deuxième repas, il me fit appeler. Je me retrouvai face à un monsieur distingué de 75 ans, très grand, le visage plutôt allongé, aux cheveux blancs encore fournis.

Tout en se frottant l'arête du nez, il fit l'éloge des plats délicieux qu'on lui avait servis et demanda discrètement si, à l'avenir, quand il viendrait dans notre restaurant, il pourrait avoir du minestrone ou, mieux encore, de la ribollita qu'il aimait beaucoup, pour en avoir apprécié les nombreuses variantes lors d'un séjour lointain et prolongé en Toscane.

Le vieux monsieur m'avait demandé quelque chose d'inhabituel, mais nous savions préparer la ribollita, même si nous n'en faisions que rarement, et la ribollita lui fut servie le jeudi suivant. Je la lui portai à table personnellement, comme convenu, le type me plaisait et j'étais heureux de le contenter. Tout en dégustant les premières cuillerées de la soupe et alors que j'attendais son avis, monsieur Wallaby commença à faire des signes d'approbation et se mit à parler en italien, notre langue paternelle que je connais peu puisque je suis né à Londres. En souriant, il me fit un clin d'oeil et m'invita à m'asseoir pour boire un verre de Chianti dal Gallo nero avec lui.

C'est ainsi que débuta notre relation. Wallaby arrivait le mardi et le jeudi soir, il mangeait avec délice sa ribollita, ensuite un morceau de gibier, il savourait toute une bouteille de vin rouge et demandait après moi. C'est ainsi que dans notre restaurant, on put désormais trouver de la ribollita le mardi et le jeudi, à la plus grande satisfaction d'ailleurs, d'autres clients fidèles.

Parfois, j'aurais voulu ne pas perdre de temps avec monsieur Wallaby, parce que j'avais beaucoup de clients, mais il voulait toujours que je m'assoie un moment avec lui pour me parler de l'Italie, des beaux mois qu'il y avait passés. Mon frère, ma soeur et moi, l'Italie, on la connaît peu parce que nous sommes londoniens ; on échange quelques mots de notre lexique familial, des expressions de papa et de maman. On connaît assez bien les vins et les plats, et l'une ou l'autre chose sur l'art, Venise, Florence et Castronuovo, le village de nos grands-parents.

Wallaby, en revanche, aimait m'entretenir de l'art italien et il s'étendait, avec plaisir et passion, sur les splendeurs qu'il avait vues dans ce pays. Je restais à l'écouter si la situation me le permettait : il y avait des choses à apprendre de cet homme et, de plus, il était amusant. Il avait un langage riche et imagé, et quand il gesticulait et qu'il dessinait dans l'espace au-dessus de sa table la façade d'une cathédrale ou un retable, on avait l'impression de les voir prendre forme et couleur dans les vapeurs du minestrone.

Après quelques semaines de fréquentation assidue, mon distingué client, un soir, se montra renfrogné. Il indiqua les murs de la salle dans laquelle il mangeait.

«Ces tableaux, dit-il, ces gravures, je suis désolé de vous dire ça, mais elles sont mal encadrées… Excusez-moi… Les gravures sont assez bonnes, des Piranèse, mais les cadres dorés, ces cadres dorés… ils ne conviennent pas, ils ne sont pas dignes des oeuvres qu'ils entourent. Pardonnez-moi, mais je ne les aime pas, ils me dérangent… je ne peux pas m'empêcher de les regarder pendant que je dîne… et cela me dérange. Je vous prierais de bien vouloir y réfléchir et je vous offre une chance… j'ai un magasin… je vends des cadres anciens et je pense pouvoir trouver pour vos eaux-fortes quelques jolis cadres en noyer mouluré de belle facture…»

Je me sentis blessé par la critique faite à mon restaurant vu que, des années auparavant, j'avais payé assez cher ces gravures que m'avait vendues, déjà encadrées, un antiquaire de notre quartier de Bayswater. D'après moi, ces cadres ne juraient pas avec leur contenu et, quoique modernes, je ne les trouvais pas vilains. Du reste, ce n'était pas vraiment mon domaine, c'est ma femme qui avait choisi les cadres, car elle s'y connaît mieux que moi.

«Voyez-vous… je ne voudrais pas me montrer trop insistant, continua monsieur Wallaby, ce n'est pas parce que je veux faire une affaire… Je vous ferais un bon prix, venez chez moi, je vous en prie, dans les prochains jours… Mon magasin se trouve tout près d'ici, dans Westbourne Grove. Je le fais pour moi, pour vous et… pour Piranèse !»

Tôt le lendemain matin, mon restaurant à peine ouvert, je pris les tableaux, j'en fis un beau paquet et me rendis à l'adresse de monsieur Wallaby. Il habitait dans une petite maison de maître accolée à un autre immeuble, c'était, et c'est toujours, une maison de trois niveaux, entièrement peinte dans une étrange couleur verte, haute et plutôt étroite. Au rez-de-chaussée se trouvait un somptueux magasin avec une grande vitrine où l'on pouvait admirer quelques magnifiques cadres ouvragés. Certains d'entre eux, très grands, appuyés sur des chevalets, étaient même exposés jusque sur le trottoir — notre quartier est tout proche de Portobello Road, et beaucoup d'amateurs d'antiquités se promènent par ici. Et pourtant, cette boutique, moi, il me semblait ne l'avoir jamais vue: je sais que je n'ai pas l'oeil pour ce genre de choses, mais elle était à peine à quatre rues de mon établissement… et on sait bien que souvent, dans les grandes villes, on ne connaît pas ce qui se trouve derrière le coin de sa rue.

J'entrai, des cadres de différents formats suspendus à des chaînes montaient jusqu'au plafond qui était très haut, d'autres cadres posés ça et là sur des chevalets entouraient des peintures sombres, peut-être anciennes, représentant des vases, des fleurs, des heaumes et des verres.

Dans la pénombre — c'était une matinée plutôt grise — apparut un autre monsieur âgé, peut-être un peu plus jeune et un peu moins grand que mon client, enveloppé dans un ample cache-poussière.

«En quoi puis-je vous aider?, me demanda-t-il.

– À vrai dire… je cherchais monsieur Wallaby.

– Monsieur Wallaby n'est pas là en ce moment, il viendra plus tard… vous pouvez vous adresser à moi… si vous le souhaitez.

–C'est-à-dire que je cherche… monsieur Wallaby lui-même, parce que c'est lui qui m'a recommandé de venir ici, personnellement, pour changer les cadres de ces… choses… c'est un de mes fidèles clients… Je suis le propriétaire du Lombardo, ici derrière.

– Alors… dans ce cas… je vais voir si Monsieur peut descendre.»

L'étrange personnage se dirigea ensuite lentement vers le fond de la pièce, et derrière un rideau, il mit la main sur un drôle d'engin qui paraissait être un téléphone et communiqua en termes laconiques avec l'absent.

Après deux minutes d'anxieuse attente, j'entendis un bruit de pas résonner dans une pièce voisine, c'était monsieur Wallaby qui descendait l'escalier de son logement situé aux étages supérieurs.

Il entra, élégant comme toujours, dans un costume couleur anthracite de bonne coupe sous lequel il portait un gilet de velours bordeaux finement ouvré, avec une petite chaîne en or qui allait d'une boutonnière au gousset; une cravate jaune plutôt fantaisiste reposait sur une chemise classique à col blanc et rayures bleues.

À peine entré, mon raffiné client tendit vers moi ses longs bras comme s'il voulait m'embrasser:

«Oh !… Il est venu… il est venu tout de suite… C'est bien !… C'est bien !… Bravo ! — il me répéta plusieurs fois «Bravo» en italien — C'est ça qu'il fallait… Vous l'avez compris… J'ai tout de suite senti que vous étiez un homme intelligent… et vous avez du goût… peut-être que vous n'y croyez pas… mais vous avez du goût. Si vous ne l'avez pas encore affiné… moi, je vous enseignerai à le parfaire et à vous parfaire.»

Monsieur Wallaby me sembla pompeux, un peu grandiloquent dans sa façon de parler, puis il se mit à défaire rapidement le paquet contenant les cadres.

«Les voici… vos joyaux !… Les voici, les beaux Piranèse ! Voici les Vues de Rome… ! Et vous vouliez les laisser habillées de la sorte, ces oeuvres si belles ! Mon cher… on ne peut laisser une belle femme se promener vêtue de haillons ! Notre brave monsieur Tony vous les rhabillera, vos oeuvres, comme il convient ! Puis, s'adressant à son singulier commis "Monsieur Tony, je vous prie de prendre les cadres du comte Lascaris… Là-bas… vous savez…".»

Je frissonai tandis que le sus-nommé Tony disparaissait à l'arrière du magasin, je pensais aux cadres d'un comte, à leur prix, à mon incompétence à évaluer les oeuvres d'art. J'étais très embarrassé, je craignais de m'être fourré dans le pétrin, peut-être dans une… escroquerie.

«Cher ami… cher ami,… si vous permettez que je vous appelle mon ami, reprit l'antiquaire, ne soyez pas effrayé, il me semble que vous avez un peu pâli !» Et, pour me redonner du courage, il me donna deux tapes dans le dos. «Je ne vous ai pas convoqué ici pour vous flouer, soyez sans crainte… je vais vous donner des cadres que j'ai depuis des années et dont je ne me serais pas séparé volontiers, vous ne les payerez pas cher. Écoutez, si vous le permettez, nous ferons… un échange de marchandises. Je viendrai dîner chez vous une dizaine de fois, et ainsi, je m'estimerai payé !»

Je vis les cadres : ils me parurent vraiment beaux, en vieux noyer foncé, finement moulurés, et Wallaby, ensuite, m'entretint longuement de leur valeur intrinsèque, de leur époque et de leur provenance.

Les Piranèse sont toujours là, dans ces beaux cadres, dans la grande salle de mon restaurant. De temps en temps, je décroche moi-même les tableaux et je nettoie les cadres avec de l'huile de paraffine ; vingt ans ont passé depuis et mon client s'en est allé pour toujours.

C'est ainsi que nous devînmes amis, si l'on peut dire, par cet échange de marchandises, et nous en fîmes encore beaucoup au fil du temps ; nous fîmes échange de connaissances et de familles. Alors que monsieur Horace Wallaby fréquentait mon restaurant et moi son magasin depuis un an environ, je me permis de l'inviter à déjeuner chez moi un dimanche, jour de fermeture de notre restaurant. Notre invité plut à Elisabetta — je lui en avais beaucoup parlé au cours des derniers mois et elle appréhendait presque sa venue. À partir de ce moment-là, elle l'aima comme un véritable membre de la famille. Elisabetta n'aime pas les Londoniens, mais Wallaby lui plaisait parce qu'il était spirituel, courtois et d'un naturel expansif ; elle trouvait très peu anglaise sa façon de fendre l'air de ses longs bras, cela lui rappelait son défunt grand-père. En fait, monsieur Wallaby était australien et malgré cela, elle se prit d'affection pour lui, presque autant que moi.

Quand mon ami, mon parrain, mon client, Horace Wallaby devint plus intime avec nous, il me raconta un peu sa vie, sa naissance près de Melbourne dans une famille d'éleveurs et de propriétaires terriens très aisés, son diplôme de droit à Londres et ensuite ses voyages à travers le monde, d'étranges relations avec des affairistes puis avec des historiens, des artistes. La jeunesse de Wallaby se caractérisait par un élégant et hasardeux vagabondage. Il était, semble-t-il, à la recherche d'une vocation et il la trouva en Italie où, ayant vu fondre ses revenus australiens, il dut prendre la décision de devenir marchand d'oeuvres d'art.

Il ne fit que brièvement allusion à la guerre : je sais qu'il passa cette période en Suisse, il n'en parla qu'une seule fois, avec beaucoup d'amertume, il me dit seulement ceci : «L'ignorance… La misère de l'humanité est incommensurable… Nous sommes presque répugnants… Si l'art n'existait pas, nous ferions vraiment horreur… même aux fourmis !»

Il me parla de sa défunte femme, une belle dame suisse qui figurait sur un portrait à l'huile, dans un magnifique cadre noir flamand guilloché, se trouvant dans son petit cabinet de travail à l'étage. Elle lui avait donné deux fils, l'un vivait au Canada et l'autre aux États-Unis, il se faisait du mauvais sang parce qu'il ne les voyait presque jamais, mais j'eus le sentiment qu'il ne s'entendait pas tellement bien avec eux.

Je recherchais assidûment sa compagnie, je me sentais bien avec lui, j'avais beaucoup à apprendre, je ne sais pas vraiment quoi, mais sa proximité m'enrichissait. Je ne parvenais pas à me sentir parfaitement à l'unisson, mais je l'admirais et je l'aimais comme un vieux parrain. J'allais le voir dans son magasin, ou à l'étage, dans son cabinet de travail tout lambrissé de bois avec son grand bureau de chêne, et nous parlions de choses et d'autres. Souvent il me parlait de ses voyages et plus souvent encore, il poursuivait son oeuvre d'affinement, il me dégrossissait, il m'instruisait avec douceur, il étalait de gros livres sur son bureau et il me révélait, en de subtils raisonnements, les mystères de l'Art. En échange, je m'efforçais de lui faire don de recettes peu connues et de lui révéler les ruses auxquelles on a recours dans la cuisine d'un bon restaurant pour rendre la nourriture plus agréable et les plats plus alléchants, y compris d'un point de vue esthétique.

C'est là justement, sur la tablette la plus haute de son bureau, que je vis pour la première fois la boîte rouge ; elle était toujours là-haut, en position centrale. Une seule fois, je la vis ouverte au milieu du bureau, je vis d'autres petites boîtes de différentes couleurs à l'intérieur, j'allongeai un peu le cou pour l'examiner, par curiosité, mais monsieur Wallaby la referma immédiatement à mon approche et, d'un geste mesuré, la remit à sa place habituelle. Je pensai qu'elle contenait des objets précieux, et elle resta trôner là-haut pendant des années.

Je ne sais pas si je dois me réjouir ou non d'être entré en possession de la boîte rouge maintenant que la douleur liée à la perte de notre cher Wallaby s'est un peu émoussée. Le fait est que par la volonté même de mon — appelons-le ainsi — bienfaiteur, j'en suis l'héritier et le propriétaire.

La boîte, comme je l'ai déjà dit, est peinte en rouge et doit avoir une soixantaine d'années environ ; à l'intérieur, elle est dorée : bien encastrées suivant leur forme et leur taille, il y a seize autres petites boîtes ou tubes en fer-blanc, une boîte en plastique et un petit porte-monnaie en cuir muni d'une fermeture éclair ; sur tout cela repose une clef. La clef est en fer et a été fabriquée à la main au dix-neuvième siècle, elle mesure environ dix-huit centimètres, elle présente un détail étrange : elle a été peinte en doré, de façon malhabile, il n'y a pas très longtemps.

Le porte-monnaie en cuir, d'une qualité tout ce qu'il y a d'ordinaire, contient, attachées à un banal anneau élastique en acier, trente-deux très belles petites clefs pour valises ou coffrets, la plus longue d'entre elles mesure trente-deux millimètres, trois parmi ces clefs sont en fait des remontoirs pour montres de gousset ; aucun de ces objets n'est particulièrement précieux bien que tous aient un certain âge.

La boîte en plastique, corps presque étranger au reste, qui contint jadis cinquante dragées sans sucre de la marque Nutra Sweet abrite à présent, dans deux compartiments, huit petites billes d'acier et trente-deux pierres à briquet.

Une belle boîte oblongue de tabac Revelation, aux bords arrondis, accueille divers écheveaux de fils métalliques, de cuivre, de constantan, de fer et de zinc ; à côté, il y a une petite boîte dorée, semblable à la boîte-mère, sans motif, qui servait anciennement de porte-allumettes de voyage ; dans cette dernière boîte il y en a une autre, rectangulaire et allemande, sur laquelle est représentée le fronton d'un temple grec et qui a contenu autrefois des aiguilles d'acier pour gramophone mais où il y a maintenant une lentille circulaire, une autre lentille, très puissante, rectangulaire, et un minuscule compte-fils.

Dans une boîte à cigares brune de la marque hollandaise Ritmeester sont rangés en diagonale — ce qui rend sa fermeture toujours difficile — treize objets métalliques : un manche de bistouri en acier, quatre vrilles de formes variées, un traceur allemand en vanadium, une paire de petits ciseaux anciens, précieux, un étui long et plat contenant une autre petite paire de ciseaux à ressort, un tournevis, une clef double pour écrous carrés, une petite clef à tuyau, une lime queue-de-rat et un magnifique couteau à cran d'arrêt tout brillant, de la marque italienne Triangolo.

Une boîte italienne, de couleur claire, de pastilles pour la toux, renferme deux étuis différents en plastique mou transparent, contenant de minuscules tournevis à lames interchangeables ainsi que deux clefs à molette, dont l'une est sans aucun doute belle et rare.

Une autre, de pilules Bronchal, rectangulaire et plate, avec un couvercle doré, contient divers petits dispositifs de fermeture tels que deux faux cadenas, plusieurs anneaux en acier, des porte-clefs avec fermeture à ressort, dont un très particulier de la marque Le Parisien, quatre clefs de contact de voitures, une Fiat, une Sunbeam, les autres sans nom.

Une boîte plus petite, de Flake Tobacco Gallaher, en renferme deux autres : l'une, qui contenait à l'origine du chlorate de potassium, contient à présent quatorze annelets en acier harmonique, l'autre qui contenait une préparation d'acide phosphorique appelée Recresal, contient à présent deux étranges anneaux métalliques munis d'un boulon pour fermer des petits tubes, une très étrange presse à vis qui ressemble à un instrument de torture, un flacon en laiton à couvercle vissant : quand on l'ouvre, on découvre à l'intérieur une bille de laiton dotée d'un boulon, un minuscule dé à jouer rouge, un fermoir de collier à vis en laiton, deux médaillons de trois millimètres de diamètre représentant la Vierge Marie, deux toutes petites pierres transparentes taillées en rose, peut-être en verre.

Pour ne pas m'appesantir davantage, je voudrais juste mentionner encore un tube ayant contenu autrefois des pastilles de camphre et qui à présent, empli à ras bord, contient plus de cent petits écrous et contre-écrous dans les matériaux les plus divers. Une boîte à base carrée du début du siècle, qui servait autrefois à ranger du ruban pour machines à écrire Columbia, est maintenant pleine de monnaies anglaises dont la plupart ont encore cours : ce contenu-là m'apparaît vraiment comme un intrus, je ne comprends pas ce que viennent faire ces pièces récentes dans cette boîte si vieille, peut-être la plus usée, aux couleurs les plus passées.

L'objet le plus mystérieux, si l'on veut, de l'ensemble, se trouve, en compagnie de quatre de ses semblables, dans une petite boîte dorée pour pilules Hydrocitrine. Parmi des petites agrafes et des fermoirs, il y a là cinq petites pinces à ressort ou serre-fils pour d'antiques installations électriques, et sur l'une d'elles, ovale, ourlée de volutes végétales, en argent, est représenté un scarabée sacré, finement gravé. Parfois, je suis tenté de la porter en guise d'insigne sur le revers de ma veste, mais jusqu'à présent, je ne me résous pas à l'arracher à la compagnie de ses semblables.

À vrai dire, je ne comprends rien à tout cela. Je ne comprends pas pourquoi monsieur Wallaby tenait en haute estime cet objet et tout son contenu, au point de lui accorder la place d'honneur sur son bureau, où étaient exposées bien d'autres oeuvres d'art, mais jamais je n'osai dire au vieux monsieur que selon moi, cette boîte à biscuits, un peu griffée et décatie, détonnait entre les deux chandeliers d'argent de l'époque Georges III.

Je me suis dit qu'il gardait dans cette boîte des objets qui lui étaient chers ou des objets utiles, mais comment une personne saine d'esprit peut-elle se prendre d'affection pour cent-cinquante petits boulons? Les objets utiles — il possédait d'ailleurs de splendides instruments scientifiques et outils de travail —, il les gardait dans son atelier, à l'arrière du magasin.

Pourquoi cet homme m'a-t-il transmis ce singulier héritage? Il laissa, à juste raison, ses avoirs immobiliers à ses fils, il légua de nombreux tableaux et objets d'arts appliqués à un musée, il laissa une somme assez coquette à madame Bose qui fut sa gouvernante durant les deux dernières années de sa vie. Moi, il me laissa les monnaies, peut-être par gratitude, et la boîte : c'est la boîte qui m'émerveille… toujours. Elle m'inquiète et m'apaise.

Au début, je me posais beaucoup de questions et je m'épuisais à chercher des explications, et il doit bien y en avoir une, d'explication. À présent, j'ouvre le coffret, j'ouvre le «coffre au trésor» comme dit Elisabetta, il est toujours là, propre comme alors, je le hume, je hume cette odeur caractéristique de cigare rance qu'il a gardé de la maison de mon défunt client. Toutes ces petites boîtes qui brillent plus ou moins, m'intriguent toujours et je n'en connais pas encore tout à fait le contenu, même après les avoir ouvertes des dizaines de fois. J'oublie toujours une pièce. J'ai même été tenté de faire l'inventaire de toutes ces choses, puis je préfère demeurer là à les contempler encore, à les toucher et à les éparpiller sur le cuir vert du bureau.

On dirait qu'il y a là-dedans l'ordre et le désordre du monde… parce qu'elle a été laissée dans un ordre précis, un ordre que je ne parviens plus, hélas, à reproduire tout à fait. Les boîtes s'assemblent parfaitement les unes avec les autres et chacune d'entre elles trouve tout juste sa place dans le réceptacle.

Ainsi par exemple, les treize objets de la boîte Ritmeester sont placés de telle façon que si l'on en varie l'ordre, la boîte ne se ferme plus et, chaque fois que je la vide de son contenu, il me faut sept ou huit minutes pour réinsérer en bonne harmonie les différentes pièces.

Que vient faire parmi ces treize objets un bistouri d'acier cassé, sans lame… à quoi servait-il? Des instruments pour fermer ou pour ouvrir. Une belle clef, joliment travaillée et puis peinte maladroitement à la gouache dorée. Je la laisse telle quelle, je ne touche à rien… je ne peux toucher à rien. Si je touchais à quelque chose dans cet étrange inventaire des misères et des grandeurs du monde c'est comme si je retouchais le ciel dans un tableau de Turner. Si j'ai besoin d'un petit tournevis, je ne vais certainement pas le chercher dans les petites boîtes… j'en achète un.

J'ai pensé aux nombres, au douze, au trente-deux qui sont récurrents, puis il y a le dix-sept et le treize, le huit et le trois, mais aussi le quatre. Il y a aussi le un et le deux : dans un tube, se trouve un autre tube plus petit, vide. Que ce soit une oeuvre d'une étrange alchimie, ce n'est pas impossible : Wallaby m'a parlé à l'une ou l'autre occasion d'alchimie, mais moi, je n'y connais rien, à cette science, et je ne m'adresserai à aucun savant pour qu'il me révèle le mystère de la boîte qui n'est connue que d'Elisabetta et de mes enfants, qui regardent et sourient.

Car mystère, il y a : soit Wallaby était fou ou excentrique, ce à quoi je ne peux croire en raison des rapports familiers que j'ai si longtemps entretenus avec lui, soit il m'a laissé un message énigmatique et c'est à moi de le découvrir, sans médiations, avec le temps. Ce pourrait aussi n'être qu'un jeu, un puzzle de son invention, mais je n'ai pas l'impression qu'Horace Wallaby était du genre à apprécier les casse-tête, les solitaires ou autres passe-temps de ce genre, puisque, jusqu'à ses derniers jours, il continua d'exercer son activité d'antiquaire.

J'ai bien établi une première analyse. Les petites boîtes doivent toujours être replacées dans la boîte rouge dans un certain ordre bien précis et elles n'y rentrent pas autrement, de même que le contenu de ces boîtes est fixe pour le moment : dans certaines, on ne peut modifier la position précise des objets, sinon, on ne pourrait plus les refermer ; dans d'autres, plus rares, il est possible de disposer les objets différemment. J'ai pensé que tout cela représentait notre situation dans ce monde: l'individu ne peut changer que peu de ce qu'il trouve en face de lui, mais des petites choses oui, des choses qui laissent en apparence inchangé l'ordre préétabli.

Voilà la première interprétation que j'ai dégagée après deux ans de manipulations du contenu de la boîte à biscuits. En effet, après vingt ans environ de relations avec Wallaby, j'ai profondément changé : j'ai changé parce que quatre lustres ont passé, mais aussi, c'est vrai, parce que je me suis dégrossi, je me suis «affiné», comme disait mon ami, il me semble que je me suis amélioré, comme il le souhaitait. La boîte m'offre un ultime encouragement à l'étude et à la réflexion, après sa mort. Et en effet, ce problème n'appartient qu'à moi. Je pourrais maintenant descendre dans la rue et donner la boîte aux enfants jamaïcains qui crient et qui jouent sous mes fenêtres, ils s'amuseraient probablement beaucoup et, au bout de quelques minutes, cet univers serait éparpillé dans leurs poches. Mais je n'y parviens pas, je ne le fais pas, je n'en ai pas le courage. Je dois étudier la boîte, encore un peu.

Copyright © Mario Bianco, 2002

|